税務アーカイブ

令和6年末から大きな話題となっている「年収103万円の壁」の見直し。令和7年度税...

子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境を整えることを目的とし...

役員給与を変更するときの流れを再確認したい 相談者 会社設立から2年が経ちました...

会社役員へ支払われる役員給与。一般に、会社の業績や役員の職務内容等を踏まえて支給...

「自分の財産を誰にどれだけ残すのか」という意思表示を、生前に書面として残したもの...

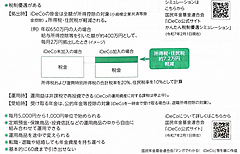

将来の老後資金を自身で積み立てて育てる年金制度、個人型確定拠出年金「iDeCo」...

インボイス制度の開始で売り手・買い手双方に留意すべき点が増えた請求業務。社内外の...

令和7年2月17日(月)から3月17日(日)は、令和6年分所得税確定申告の期間で...

経営において、お金を回収する「請求業務」は非常に大事です。今話題のr請求業務のデ...

年末調整は、給与所得者の所得税額を正確に計算し、源泉徴収税額との過不足額を精算す...

将来の相続に備えて、「生前贈与」をお考えの方も多いのではないでしょうか。生前贈与...

インボイス制度導入から1年が経過しました。インボイス発行事業者間の取引については...

夏から秋にかけては台風シーズン。風水害や地震等により法人の資産が被害を受けたとき...

会社の資産、特に建物や機械などの固定資産は、継続使用により消耗するため修理・改良...

社会のデジタル化の進展に伴い、税・社会保障分野のデジタル化も急速に進み格段に便利...

令和6年6月から「定額減税」が始まります。所得税の定額減税は、原則として、年末調...

取引先の倒産等による連鎖倒産から中小企業を守る「経営セーフティ共済」(中小企業倒...

企業の賃上げを応援する税制として、従来のr所得拡大促進税制」を改正して令和4年に...

相続によって取得した不動産(土地・建物)の登記(相続登記)がされないまま相続が繰...

令和6年度税制改正により、納税者(給与所得者や個人事業者等)と配偶者を含む扶養親...

3月は企業の決算が集中する月です。決算は、経営状況の把握や正しい税務申告、経営計...

個人事業者の消費税や所得税の確定申告の時期になりました。免税事業者からインボイス...

インボイス制度の開始後、PDFをはじめとした電子データによる「電子インボイス」を...

個人から財産をもらったときは、贈与税の課税対象となります。その課税方法の1つ「暦...

インボイス制度では、仕入税額控除を受けるためには、一定事項が記載された帳簿に加え...

最低賃金が全国平均1,000円台に引き上げられる中、「年収の壁」は、従業員はもち...

インボイス制度が始まると、多くの事業者に影響があるのが、返品、値引き、売手負担の...

令和5年10月1日のインボイス制度開始後、売手は、原則として、買手からの求めに応...

インポイス制度では、本則課税事業者が仕入税額控除を適用するには原則として取引先が...

一定の要件を満たすことで、事業承継の際に贈与税・相続税の納税を猶予する「特例事業...

インボイス制度開始まであと3か月となりました。自社発行の請求書等のインボイス制度...

令和6年1月1日から、贈与税と相続税のルールが大きく変わります。これまでの贈与・...

現行の消費税法では、3万円未満の取引については帳簿のみの保存で仕人税額控除を認め...

インボイス制度では、インボイス(適格請求書)を発行するには、適格請求書発行事業者...

相続時精算課税制度の見直しや暦年課税における相続前贈与の加算期間の見直し等を通じ...

中小企業者等の法人税率を軽減する特例が令和7年3月31日まで2年延長されるほか、...

電子帳簿保存法の宥恕措置は令和5年12月31日をもって終了となり、事務負担の軽減...

令和5年度税制改正では、10月1日から開始となる「インポイス制度」、12月31日...

令和5年は2つの制度改正への対応が必要な年です。まず、10月に開始するインボイス...

令和5年10月から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。イ...

令和6年4月から登記が義務化! 登記簿上の所有者がわからない「所有者不明土地」の...

中小企業では、役員と会社との間で、金銭や不動産の貸し借り、資産の売買などが行われ...

電子取引データで電子データを保存するには、法令に定められた要件を満たす必要があり...

制度変更への対応や生産性向上のために、設備投資、IT導入、販路開拓、新製品開発な...

企業にコンプライアンスやガバナンスの強化が求められる中で、役員と会社の取引は重要...

電子取引データには、電子メールに添付された請求書等のデータ(PDFファイル等)の...

宥恕措置の間に何をする? 令和4年1月から、事業者が取引した電子取引データは、電...

令和4年度税制改正では、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例...

企業の積極的な賃上げを促すため、令和4年度税制改正では、賃上げ税制の強化として税...

事業や暮らしにどう影響する!? 令和4年度は、民法の成年年齢の引き下げ、年金制度...

インボイス制度の実施に向けて、経理業務においては、請求書の様式変更、販売管理シス...

インボイス制度がスタートすると、買手側は適格請求書・適格簡易請求書(インボイス等...

消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)のスタートにより、買手側は原則とし...

電子データで請求書や領収書等を取引先から受領したとき、紙で出力して保存することが...

令和5年10月にインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。-ゴ1によ...

税金や社会保険の扶養の範囲内で働くパート・アルバイトにとって、自身の給与収入(年...

令和5年10月からの消費税への適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)の導...

印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する領収書や契約書などの文書に課税される税金...

昨年、新型コロナに関連した緊急の税制措置として実施された納税猶予の特例措置は適用...

パート・アルバイトの方々が「今年の収入は扶養家族の範囲内に収まるだろうか」と気に...

夫婦のいずれかに相続が発生した場合、残された配偶者が住み慣れた住居に無償で居住で...

先般、成立した第2次補正予算では、中小企業への追加支援として、家賃支援給付金の創...

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた事業者や個人に対し、国や地方自治体から...

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、多くの事業者の収入が激減している現状を...

新型コロナウイルスの影響によって、インバウンド消費の激減、サプライチェーンの毀損...

売掛金などの債権は、一定期間請求をせずに放置しておくと消滅時効により請求する権利...

近年の税制改正では、中小企業が生産性向上や先進的設備への投資、防災・減災対策など...

消費税率10%への引上げは、軽減税率の導入も相まって、事業者の大判は消費税の納税...

この時期になると、経理担当者のもとにパートやアルバイトで働く従業員から、「年収の...

2019年10月1日の消費税率引上げによって、取引や請求書が10月1日をまたぐケ...

10月1日からの軽減税率の実施に伴い、小売業や飲食店業が顧客に発行するレシート・...

消費税率の引き上げに伴い、10月1日以後は取引や請求書において、新旧の消費税率が...

10月1日からの消費税率引上げや軽減税率の実施に伴い、仕入税額控除の方式として「...

10月1日から「キャッシュレス・消費者還元事業」(ポイント還元事業)が始まります...

民法の相続分野(以下、相続法)は、平成30年7月6日に成立(同13日公布)し、す...

中小企業の自社株継承時の相続税・贈与税の負担を実質ゼロにする「特例事業継承税制」...

消費税の計算には、原則的な方法(本則課税)と簡易課税があり、それぞれ計算方法が異...

消費税の軽減税率の実施に伴い、複数税率に対応したレジの導入、受発注システムの改修...

長期間残っっている買掛金や未払金について、督促もせず、支払う意思もないのであれば...

軽減税率(8%)の実施によって、事業者が複数の税率を把握し、区分するために、請求...

平成30年7月成立の改正民法(相続法)において、遺言制度が見直され、自筆証書遺言...

2019年10月1日からの消費税率10%への引上げと同時に軽減税率制度が導入され...

配偶者控除及び配偶者特別控除(配偶者控除等)の大幅な見直しによって、今年の年末調...

2019年10月から、消費税率10%への引上げが予定されています。賃貸借、リース...

不調となった機械の修理、社屋や店舗の屋根、外壁、内装のメンテナンス、ソフトウェア...

オーナー企業においても、経営者が自社株式を100%保有しているとは限らず、何らか...

近年、日本では、地震、風水害などの思わぬ自然災害が増えています。会社や個人が被災...

民法(相続法)が40年ぶりに改正されました。改正では、高齢社会への対応として、残...

事業年度開始から3ヶ月以内に決定した役員給与は、原則として、その事業年度の決算月...

特例事業継承税制(特例税制)は、自社の非上場株式を先代経営者から後継者へ承継する...

中小企業経営者は、融資その他の取引で保証(連帯保証)を行っているケースがあります...

今後10年間に、70歳を超える中小企業等の経営者は約245万人になりますが、その...

固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋及び償却資産(これらを固定資産という)...

税務上、損金として認められる役員給与を改定することができるのは、基本的に年に一度...

5月になると「住民税の特別徴収税額の決定通知書」(以下、決定通知書)が、会社に送...

毎年、中小企業を応援する様々な種類の補助金制度等が実施されています。自社にマッチ...

3月に決算を迎える企業が多くあります。決算手続きでは、決算日までに、滞留債権・不...

年末になると、従業員から翌年の「扶養控除等(異動)申告書」などを提出してもらいま...

年末が近づくと、パート社員の方は、収入が扶養家族の範囲内に収まるかが気になります。来年(平成30年)からの配偶者控除等の改正が大きく報じられたため、混同しないように総務・経理担当者は「今年は従来の制度のまま」であることを早めに伝えてあげましょう。

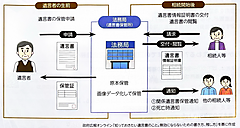

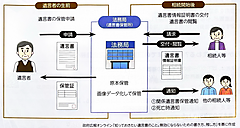

相続においては、遺産分割による不動産の名義変更(移転登記)、預貯金等の口座の名義変更などのために、登記所(法務局)や金融機関ごとに、戸籍関係書類を提出する必要があります。

戸籍関係書類に束に代えて、法務局の証明書1枚で、相続手続きができる「法定相続情報証明制度」が始まりました(5月29日運用開始)。