原町田中央事務所

原町田中央事務所

| 特徴 | 会社案内 | サービス | お客様の声 | 料金 | セミナー |

miyachannel

仕事の都合などで、従業員に法定労働時間を超えて労働させる、あるいは法定休日に労働させるには、従業員との間で、労働基準法第36条に基づく「協定」(通称サブロク協定)を結ぶ、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。

「36協定」を締結していますか?

労働基準法では、労働時間を原則として「1日8時間・1週40時間以内」(法定労働時間という)、休日は原則として「1週間に1回又は4週を通じて4日以上の休日を与える」(法定休日という)と定めています。

法定労働時間を超えて労働(残業)させることや法定休日に労働させるには、従業員(過半数の代表者など)との間で「36協定(時間外・休日労働に関する協定)」を締結し、労働基準監督署への届出が義務付けられています(従業員が一人であっても必要です)。

つまり、「36協定」の届出のない場合は、残業させること自体が法令違反となります。ただし、例えば、1日の労働時間を7時間としている場合に、残業を1時間させるときは、法定労働時間内での残業となるため、「36協定」の締結は必要ありません。

「残業時間の上限」に注意が必要

例えば、製造業の場合、「36協定」には、「時間外労働(又は休日労働)をさせる必要のある具体的事由」として「受注の集中、製品不具合への対応、臨時の受注、納期変更」などとできるだけ詳細に規定しなければなりません。

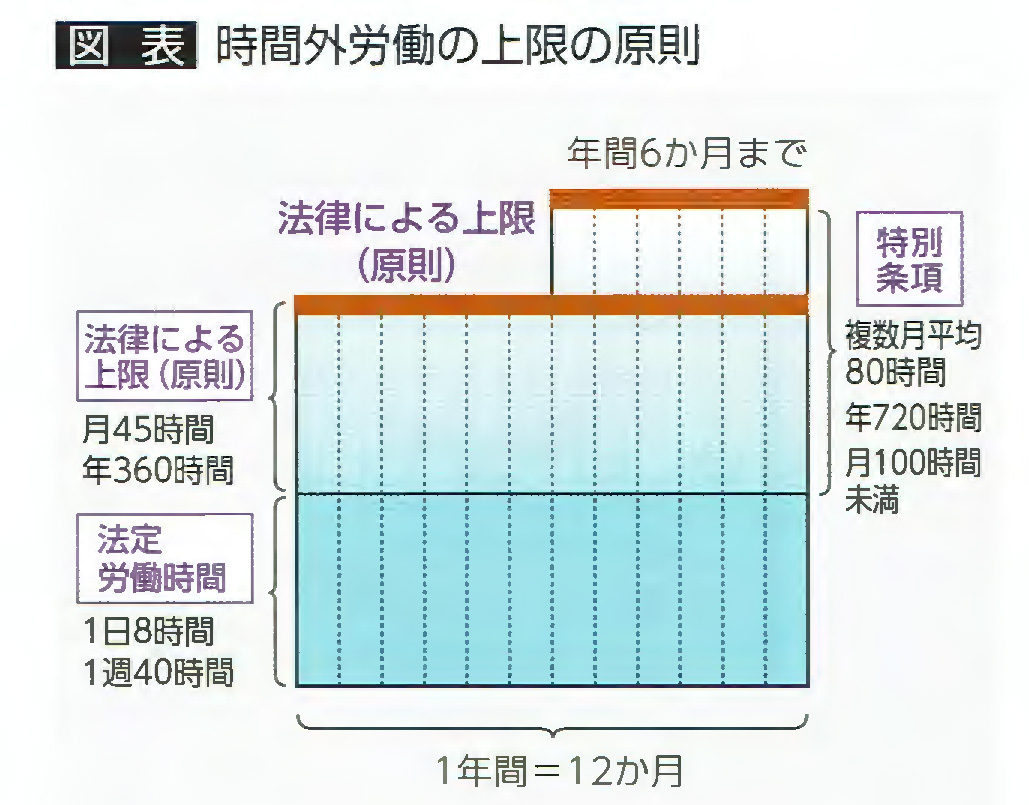

また、「1日、1ヵ月、1年当たりの法定労働時間を超える時間数(時間外労働の上限)」については、原則として「月45時間・年360時間」を超えることができません。

「月45時間・年360時間」を超える残業が必要な場合は?

突発的な仕様変更や製品・機械トラブルへの対応など通常予見できない業務量の大幅な増加等に伴い、残業が必要な場合に限って、「特別条項付きの36協定」を締結すれば「月45時間・年360時間」を超えて残業をさせることが可能です。

ただし、その場合でも、限度時間を超えて残業する必要がある場合を可能な限り具体的に定めなければならず、例えば「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」など、恒常的に長時間労働を招くおそれのある理由は認められないため注意が必要です。

また、残業できる時間についても、「時間外労働時間が年720時間以下」「時間外労働と休日労働の合計が1ヵ月100時間未満、2~6ヵ月間の月平均が80時間以下」「月45時間を超えることができるのは年6回まで」などの上限があります。

労働時間の弾力化を考えてみる

月や年間を通じて繁忙期や閑散期がある、曜日や季節によって仕事量が異なるなど、「1日8時間・1週40時間」の原則が馴染まない企業があります。

そのような企業には、労働時間を弾力化し、業務の繁閑に応じた時間の配分によって、時間外労働を短縮させる以下のような制度があります。このような制度の活用も検討してみましょう。

①フレックスタイム制

1ヵ月以内の一定の期間の総労働時間を定め、その範囲内で労働者が始業及び就業の時刻を決定することができる制度です。

②変形労働時間制

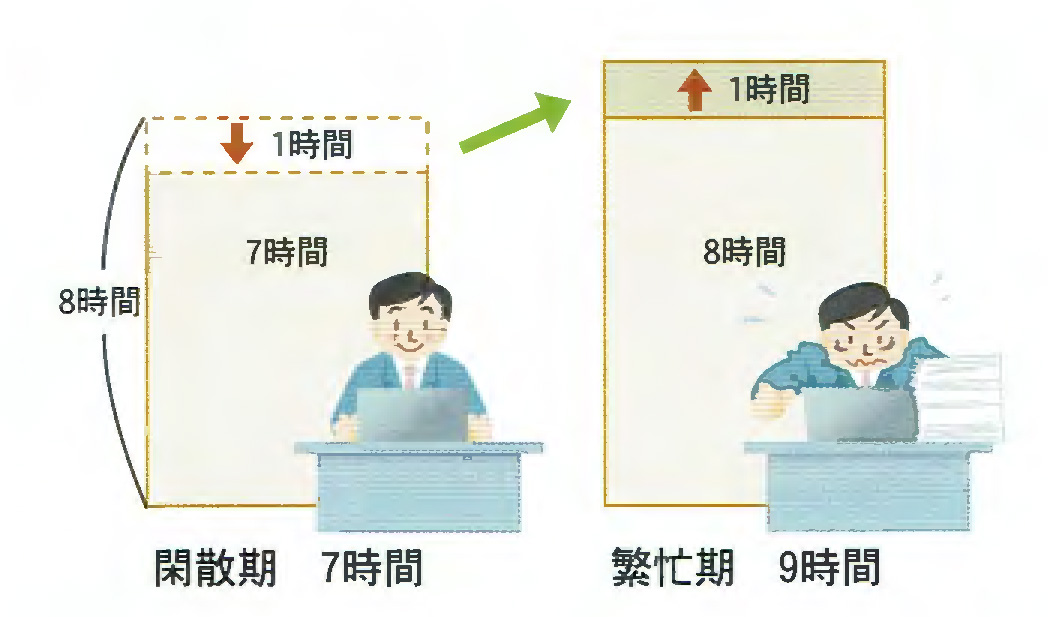

一定の期間(1ヵ月や1年単位)を平均し、1日及び1週間当たりの法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。

例えば、「1年単位の変形労働時間制」の場合、1年を通して総労働時間を計算して、祝日が多い月、年末年始・お盆休暇のある月、忙しくない月の総労働時間を減らして、その分を忙しい月に振り分けます。

休日を含めて、労働時間を考えるため、季節変動等の影響を受けない企業でも、上手に活用することで、残業時間を削減することが可能になります。要するに、変形労働時間制は、忙しくない時期は思い切って「終業時刻を早める。休日を増やす」などして、労働時間を弾力的に運用する方法です。

変形労働時間制を導入するには、就業規則を改定するとともに、従業員との間で協定を締結し、労働基準監督署への届出が必要です。

経営者には労働時間の適正な把握が求められる

残業時間の上限規制に対応した「36協定」の締結・届出を行った場合、次の段階として、「36協定」に定めた内容を守る必要があり、経営者は労働時間を適正に把握しなければなりません。「単に1日何時間働いたか」ではなく、労働日ごとに始業や終業の時刻を管理しなければなりません。これを基に、残業代などを計算することになります。

TKCのPXシリーズを使った給与事務の合理化により、有給休暇の取得状況や残業時間の見える化が実現できます。